Hallamos a Jesús poco después, entre las primeras casas del barrio. Se encontraba en el porche, con un pie vendado, arreglando una bicicleta. Vestía una franelilla blanca, un short deportivo negro y andaba en chancletas. Al vernos se levantó y fue hasta la entrada de la parcela. Caminaba con lentitud apoyándose en la pierna izquierda, que estaba tan llena de cicatrices como la derecha.

—¡Qué más, chamo! ¿Qué te pasó en el pie? —le preguntó Wilson, a través de la cerca de alambres púas que delimitaba el terreno.

—Pisé un clavo oxidado y se me infectó. —Los tres hicimos una mueca de dolor—. Y ustedes, ¿qué andan haciendo? ¿Cómo supieron donde vivo? —preguntó en tono desenfadado.

—Paola moría por verte —dijo Carlos riendo.

—¡Oye! —exclamé, dándole un codazo a Carlos.

—Estábamos preocupados por ti, chamo —dijo Wilson.

Jesús sonrío. Era la primera vez que lo veía contento. Abrió la puerta de entrada, construida con tablas de madera vieja, y nos invitó a pasar.

El terreno del patio era árido, incluso el monte estaba ausente. Una montaña de arena lavada y otra de gravilla se erguían a un extremo del solar, cerca de una delgada capa blanca y grisácea de cemento mezclado y seco. El rancho era grande. Tenía las paredes y el techo de latones, con troncos que servían de columna. El suelo era de hormigón pulido y oscuro. A un lado de la vivienda, sobresalían varias cabillas y pilastras hechas de cemento, algunas encofradas todavía, como si fueran sido vaciadas recientemente.

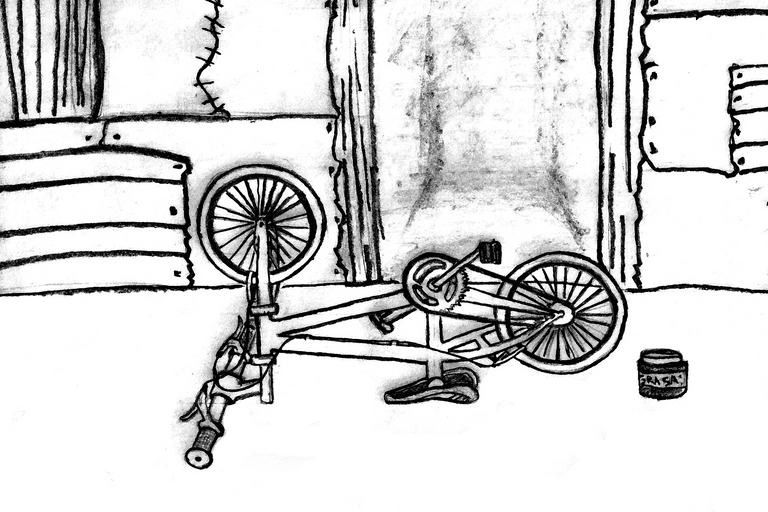

Nos sentamos en el porche, sobre unas sillas de mimbre, alrededor de la bicicleta que Jesús estaba arreglando, y descansamos al fin del peso de los bolsos.

—¿Es tuya? —le preguntó Carlos a Jesús, señalando la bicicleta.

—Sí —respondió él—. Voy a engrasarle la cadena.

—¿Y cómo puedes manejarla si estás cojo?

—No la manejaré ahorita —dijo Jesús—. Tengo que guardar reposo dos días más. La estoy engrasando porque no tenía más nada que hacer.

—¿Te duele? —le pregunté.

—¿Qué? ¿El pie? —Asentí y él prosiguió—. Al principio no me dolió tanto. Estaba bañándome en la quebrada que queda por aquí cerca con unos amigos de la cuadra y me dio por caminar un poco, ir más allá de donde solemos bañarnos todos. Me metí por unos matorrales y fui avanzando lentamente, sin prestar mucha atención al camino bajo mis pies. Iba lejos cuando pasé por encima de una tabla de madera vieja y podrida que tenía un clavo sobresalido. Yo llevaba chancletas, estas mismas que cargo. —Levantó la pierna izquierda y mostró sus chancletas desgastadas—. Y el clavo traspasó la goma. —Los tres repetimos la mueca de dolor—. Quité el pie rápido, pero ya era tarde. Volví cojeando y no dije nada a mis papás y disimulé muy bien mi cojera durante la noche. Al día siguiente no podía ni mover los dedos. Me tuvieron que sacar para el hospital y allí me curaron la herida. Eso fue el jueves en la tarde, después de… —Nos miró por un momento y luego bajó la mirada hacía la bicicleta. Estaba sentado en el suelo, frente a ella, con un pote de grasa en la mano. Zambulló la mano en el pote y comenzó a pasar la grasa por la cadena—. Después de llegar de la escuela —completó al fin—. Sobre lo que pasó el jueves cuando salimos de la biblioteca…

—No te preocupes por eso —lo interrumpió Carlos.

—Sí, olvídalo, menor —dijo Wilson.

—¿Menor? ¿Por qué le dices menor, Wilson? —quise saber.

—Es menor que yo; pero no lo digo por eso. ¡Dígalo ahí, menor! —gritó Wilson.

—Sí —dijo Jesús riendo. Carlos y Wilson le siguieron. No sé qué tenía aquello de gracioso, pero me alegraba ver que comenzaban a llevarse bien.

—No te lo tomes literal, Paola —dijo Carlos cuando las risas cesaron—. Es solo que por acá la gente suele hablar así, como el motorizado, ¿recuerdas?

—¿Motorizado? —preguntó Jesús.

—Sí, hace poco vimos a uno. Si no fuera por él, no hubiéramos encontrado tu casa —contó Wilson.

—Estábamos perdidos, buscándote por las calles al otro lado de la autopista. Duramos como media hora en eso —añadió Carlos.

—¡Tenías que verlos! Temblaban de miedo cuando el motorizado nos preguntó qué hacíamos por allí —dije antes de reír burlonamente. Jesús me imitó. Carlos y Wilson se pusieron serios.

—Yo no estaba asustado —dijo Carlos.

—Si tú ni podías hablar —repliqué, riendo todavía.

De pronto una voz de mujer nos hizo callar, provenía del interior de la casa.

—¿Con quién estas ahí, nené?

Jesús se ruborizó.

—¡Mamá, no me digas así! —gritó—. Estoy con unos amigos.

Los tres reímos, era inevitable.

Al cabo de un rato, la mamá de Jesús apareció. Era una mujer mayor, de unos cuarenta y tantos. Su canosa y rizada cabellera caía frondosamente sobre sus hombros. Su cara, tan negra como la de Jesús, estaba llena de arrugas. Lucía una franela azul, cuya leyenda en la parte frontal rezaba «Cristo te ama». Llevaba una falda blanca y larga que le cubría los tobillos y se mantenía sorprendentemente impecable en aquel lugar tan polvoriento. Unas zapatillas negras resguardaban sus pies.

—¡Muchacho, pero qué grande eres! —dijo cuándo Wilson se levantó para estrechar su mano y presentarse—. Dios te cuide —añadió sonriendo.

—Amén, señora —dijo Wilson antes de sentarse otra vez.

—No me habías dicho nada sobre tus amigos, nené —dijo la Sra. Mercedes a un Jesús que parecía gritar: ¡trágame tierra!

—No creí que llegaras a conocerlos —dijo él.

—¿Y por qué no? —replicó ella. Luego, restando importancia a las palabras de su hijo, se volteó hacia mí—. ¡Qué linda eres! ¿Cómo te llamas, mi amor?

—Gracias —respondí, levantándome de la silla—. Me llamo Paola. —Estreché su mano y volví a sentarme.

—Encantada de conocerte, Paola... Y tú, ¿cómo te llamas, jovencito? —le preguntó a Carlos, quien se presentó, para el asombro de todos, sin decir ninguna tontería.

Jesús se había enfrascado en continuar engrasando la cadena de la bicicleta mientras su mamá se presentaba ante nosotros; más que molesto, parecía avergonzado. Luego ella nos preguntó:

—¿Ya les ofrecieron algo para tomar?

—No, señora; pero no se preocupe, ya estábamos por irnos —dijo Wilson.

—Entonces les traeré limonada antes de que se vayan.

Poco después la Sra. Mercedes volvió con cuatro vasos de limonada como había prometido. Nos hizo saber que estábamos en nuestra casa y que podíamos regresar cuando quisiéramos, antes de volver a desaparecer.

Era una tarde plácida, a pesar de las nubes grises. El rugido de los truenos me hacía pensar que las bases del cielo se desprendían lentamente, como si estuviera a punto de caer sobre nosotros. El viento arreciaba aún contra lo que consiguiera en su camino y de vez en cuando levantaba uno de los latones que conformaban el techo del porche. Aquella lámina se elevaba unos centímetros y volvía a caer sobre uno de los palos que hacían de viga, produciendo un sonido seco y constante. El olor a agua flotaba en el aire. Los pájaros volaban de un árbol a otro, mientras cantaban alborotadamente, como si no supieran donde esconderse.

—¿Será que llueve? —pregunté a los muchachos.

—Quién sabe. Lleva todo el día así. A lo mejor en la noche termina de caer el aguacero —respondió Wilson.

—Es probable —comentó Carlos antes de terminar la bebida. Y dirigiéndose a Jesús añadió—: Estaba buena la limonada, chamo. ¿Dónde pongo el vaso?

—Déjalo ahí en el piso —dijo Jesús. Se había ido a lavar las manos cuando terminó con la bicicleta y ahora se encontraba sentado en una de las sillas—. Yo después los recojo todos y los friego.

—Como usted diga, nené —dijo Carlos riendo, haciendo que Wilson soltara una carcajada, botara jugo por la nariz y añadiera otra mancha a su camisa de la escuela. Incluso Jesús se echó a reír después de eso.

Era agradable estar allí bromeando con ellos como buenos amigos. Wilson tenía razón cuando dijo que nada era lo que parecía: Carlos no era tan bobo después de todo; Jesús no era problemático, sino desconfiado; e incluso él, Wilson, era más que un niño raro: se relacionaba con los demás de forma honesta, casi altruista. Mientras pensaba en estas cosas, recordé que no le había entregado el libro de poesía al pequeño gigante, quien se resignó a llevar la nueva mancha en su camisa como si se tratara de una insignia obligatoria, sin prestar atención a las burlas y risas de los muchachos.

—Por poco se me olvida entregarte el libro, Wilson —dije mientras abría mi bolso y sacaba el voluminoso tomo de poemas.

—¿Pudiste leerlo? —me preguntó él.

—Sí, pero no lo entendí todo.

—Ya —dijo.

—¿De qué es ese libro? —preguntó Jesús.

—De poesía... Si te lo presto, ¿lo leerías?

—Si Paola no lo entendió, menos lo voy a entender yo.

—¿Qué tiene de especial ese libro? —quiso saber Carlos.

—Nada —respondió Wilson—. Solo son poemas. Y pues, con un diccionario a la mano podrías entenderlo —le dijo a Jesús.

—Yo no tengo diccionario —respondió él.

—A mí me sobra uno en la casa —dijo Carlos—. Te lo puedo prestar, si quieres.

—Entonces, ¿qué dices? —insistió Wilson.

—Me parece bien, pero ¿cuándo me prestarás el diccionario, Carlos?

—Si mi papá no me mata cuando llegue a la casa, mañana puedo pasar por aquí al salir de la escuela y te lo traigo.

—¡Chamo a mí también me van a matar cuando llegue! —exclamó Wilson—. ¿No sabes qué hora es?

Jesús se levantó y, cojeando un poco, se metió en la casa. Luego volvió anunciando que iban a ser las cinco y media. Wilson palideció.

—Mejor vámonos antes que se haga más tarde —dijo—. Aunque a mí seguramente me van a regañar. Además, los papás de Paola deben estar preocupados.

—No tengo papá —dije—. Vivo con mi mamá nada más. Y si llego antes de las seis y nadie le va con el chisme, no tendré problemas.

Nos despedimos de la Sra. Mercedes, quien reiteró que seríamos bien recibidos en su casa cuando quisiéramos, y después Jesús nos acompañó hasta la entrada de la parcela.

—Por cierto, Jesús, ¿cómo te va con la historia que mandaron a escribir en el club? —le pregunté mientras él abría la puerta de entrada.

—Mal —resopló—, no se me ocurre nada bueno.

—¿Y si escribes sobre lo que te pasó en el pie? —dijo Carlos.

—También puedes escribir sobre la pelea que tuviste con Larry —sugerí.

—No lo sé muchachos, si de aquí al jueves me encuentro mejor, ya les diré sobre qué escribí —dijo Jesús, apoyado sobre las tablas de madera vieja que conformaban la puerta de entrada, dejando un espacio para que saliéramos.

—Dale, si va. Cuídate, nené —dijo Carlos riendo y despidiéndose de él. Era imposible no reírse de aquello.

—Después me dices cómo te fue con el libro, menor —dijo Wilson.

—Nos vemos luego, Jesús —añadí, y emprendimos la marcha de regreso.

No habíamos llegado a la parada cuando le oímos gritar desde la puerta.

—¡Gracias por venir!

Media hora después me encontraba en casa. Eran más de las seis y Mamá no había llegado del trabajo. Durante la cena me vi tentada a contarle todo; pero no lo hice. No quería escuchar sermones de ningún tipo, menos preocuparla. Al fin y al cabo, todo había salido bien.

Luego eché un vistazo a la historia que había creado. Se titulaba Los cazadores del Orinoco. Desconocía si existían hombres así. Pero me gustaban los cocodrilos. Eran bestias hermosas. Su forma de camuflarse, esperar y matar, me parecía admirable. Así que imaginé a un grupo de hombres en busca de un cocodrilo milenario, último sobreviviente del periodo cretácico. Un animal gigantesco cuya piel valía más que todo el oro del mundo. Un Dios de las tribus aledañas que era venerado, respetado y temido por todos, salvo por los intrépidos y obstinados cazadores.

En la historia describía muy poco el paisaje: el escenario apenas contaba con el agua del río, la exuberante selva que asomaba en las orillas, el canto de los grillos y una curiara en cual iban cinco sujetos: un viejo aborigen que hacía de guía y los cuatro cazadores.

Más allá de aparecer la bestia en escena, el platillo principal era la leyenda que había sobre esta, narrada por el viejo guía, cuyo temor y respeto hacia el ominoso Dios de aguas tranquilas se iba contagiando en pequeñas dosis a tres de los cazadores. La excepción a la regla, que llevaba por nombre Horacio y no aceptaba el miedo en su vida, se queda perplejo al ver que sus compañeros tiemblan como niños y acompañan al viejo en sus rezos cuando la bestia por fin aparece a pocos metros de la embarcación. No obstante, Horacio, ambicioso y recio como era, enfrenta al Dios de aguas tranquilas con arpones y mucho coraje.

Una pelea breve. Un desenlace fatal.

Sin embargo, el viejo y los otros cazadores sobreviven. Muertos de miedo relatan la trifulca. Los rumores vuelan. La leyenda prevalece. Y los cazadores de todas partes del mundo se ven atraídos por lo relatado, ignorando que los que navegan por el Orinoco en busca del cocodrilo rara vez regresan para contarlo, excepto el viejo guía, cuya labor lleva ejerciendo hacía siglos, aunque no lo aparente, como todo fiel devoto de un Dios que necesita sacrificios.

Esa era mi historia. Me sorprendía haberla escrito. La maestra había quedado encantada con ella, según las anotaciones que hizo sobre la hoja, y me sugirió corregir algunos puntos importantes para hacerla más creíble.

¡Gracias por leer!

Las ilustraciones utilizadas son de mi autoría. Si quieres saber cómo fueron creadas, te invito a leer Sobre El cuaderno de Paola. Allí encontrarás todo lo referente a ellas, además de un apartado que se llama Anexo de bocetos, el cual se actualiza minutos antes de la publicación de cada capítulo con los dibujos de prueba que las precedieron.