本文首发于我的微信公众号【安皮瑞卡】,欢迎关注

真正的无知不是知识的缺乏,而是拒绝获取知识。——卡尔·波普尔

《论科学方法的不存在》是卡尔·波普尔[Karl Poper]于 1956 年为其书《实在论与科学的目标》写的序文。波普尔是 20 世纪的哲学家,在当时并非主流,如果不是近些年索罗斯、塔勒布以承其思想谱系为荣,恐怕今天想起他的人会更少。我第一次了解波普尔是从塔勒布的书《随机漫步的傻瓜》中,此后迷之愈甚。

林迪效应说:对于知识性产品,老事物的预期剩余寿命比新事物更长,且与它们的当前年龄成正比。这是定性的描述,用在波普尔作品上再合适不过。西班牙亦有格言:烧旧志,喝老酒,读旧书,留老友。63 年过去了,波普尔的书、《论科学方法的不存在》正是我们应该去读的“旧书”。

有一点需要声明,波普尔说,科学方法是否存在分为两个方面。第一个是,我们是否有理由相信它不存在,这是所谓的“有效性问题”;第二个,我们在工作学习中是否用到科学方法,这是“事实问题”。很少有人将这两个问题做严格的区分,这可以解释很多事情,比如一个单身青年在安慰受伤的朋友时头头是道,比如证券市场上的分析师讲得天花乱坠却不会去做交易(当然,分析师通常认为自己的方法是对的,这从反面论证科学方法的不存在)。

我们的讨论更多偏向于有效性问题,而非事实问题。

波普尔认为,我们获取知识不是凭借精细的学科分类,在学科内通过科学方法找到真的理论,而是凭借找到问题的能力,以及迫切解决它的愿望。

波普尔哲学属于经验哲学,认为我们所有的学习都是从经验中学习,故而不会存在某个永恒的理论,这和相信永恒的柏拉图主义背道而驰。于是,运用科学方法找到科学理论的策略必然无效。换句话说,不存在证实的方法,只存在证伪的方法,也就是通过批判,用新的理论推翻之前的理论,比如爱因斯坦之于牛顿,广义相对论之于狭义相对论。

对于愿望,波普尔将之上升为“通过与他人争论来学习”,即批判他人、邀请他人进行批判,并尝试从中学习。他用极其优美而深刻的句子描述——

论证的艺术是战斗艺术的特殊形式——用言词来替代刀枪,而战斗的激情则源于接近真理的渴望。

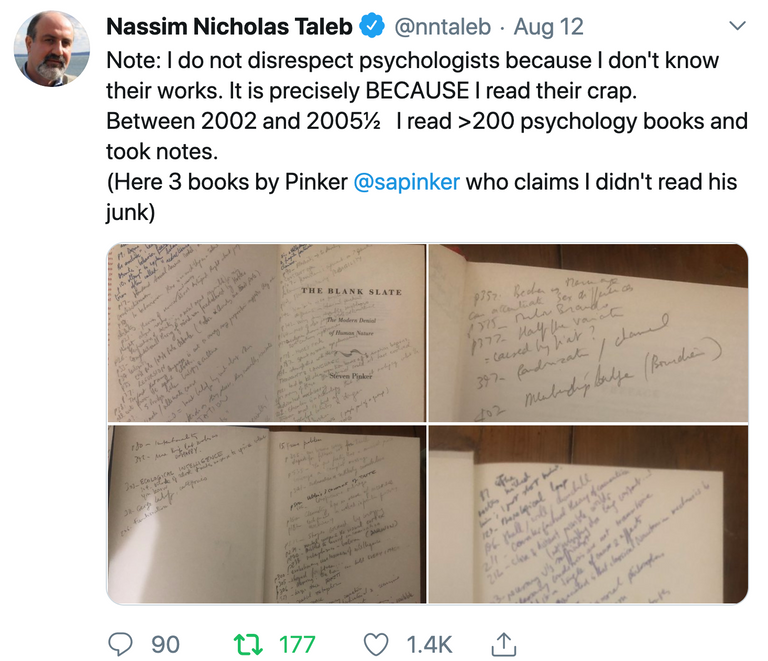

在我的视线中,将这个方法运用到极致的是塔勒布。在他的作品《非对称风险》里,塔勒布多次批判平克使用错误的研究方法,其中一处看上去更像“人身攻击”——“我经常开玩笑说,我的死亡加上我不喜欢的人,比如新闻学教授斯蒂芬·平克的死亡,要比仅仅我自己死亡更糟糕。”平克指责塔勒布并没有真的读过自己的书,塔勒布就在推特上晒出他的阅读笔记和评论。不幸的是,平克似乎从来没有正面回应过他。我支持塔勒布。

波普尔提出证伪理念时,旋即成为当时哲学界的异端,著名的维特根斯坦火钳就是他的故事。正如他在文章中讲的笑话:一个在队列中的士兵发现整个队列的步伐都错了,当然,除了他自己。在中国,波普尔的思想在 90 年代流行过一次,后来渐渐沉寂。在今天的中文出版市场上,部分波普尔作品已经绝版。

文章最后,波普尔批判的三个出发点在当今越演越烈:时尚对传统,精确对简单,专家对知识。一个金融业的朋友常说,金融就是通过把世界搞复杂以谋求自身发展的行业。他声称,古代并没有金融,而历次的金融危机给我们带来的灾难则清晰可陈。此处并非强调金融的负面多于正面,但它确实为投机和没有风险意识的危险分子提供了破坏世界的工具。

开头提到事实问题和有效性问题,以上讨论也均落在有效性问题上,但我们的日常大概率还是得归结为事实问题,我们要用实际方法来解决当前问题,让具体事件而非某个规律变得有效。也许朋友的安慰不能解决你的问题,但当你们沟通时,彼此可以拥有好的情绪感受。

一个更好的例子是和菜头的文章和普遍意义上的微信文章。和菜头本身有极高的文学素养和对事件的洞察力,他的文章很少可以用三句话来总结,比如最近的《那一年,曹先生去美国建厂》,他没有分析曹先生成功的三个原因:1…,2…,3…,而是重视叙述准确,逻辑恰合,加上评论区的读者补充,这使得阅读过程更加完整,比三句话总结更能够让人记忆深刻。没有具体的科学方法和做法,但看完后,我们可以说——“我知道了”。这就是有效性和事实的区别。

题图来源:unsplash.com@jtzanno

推荐阅读

INCERTO TIME

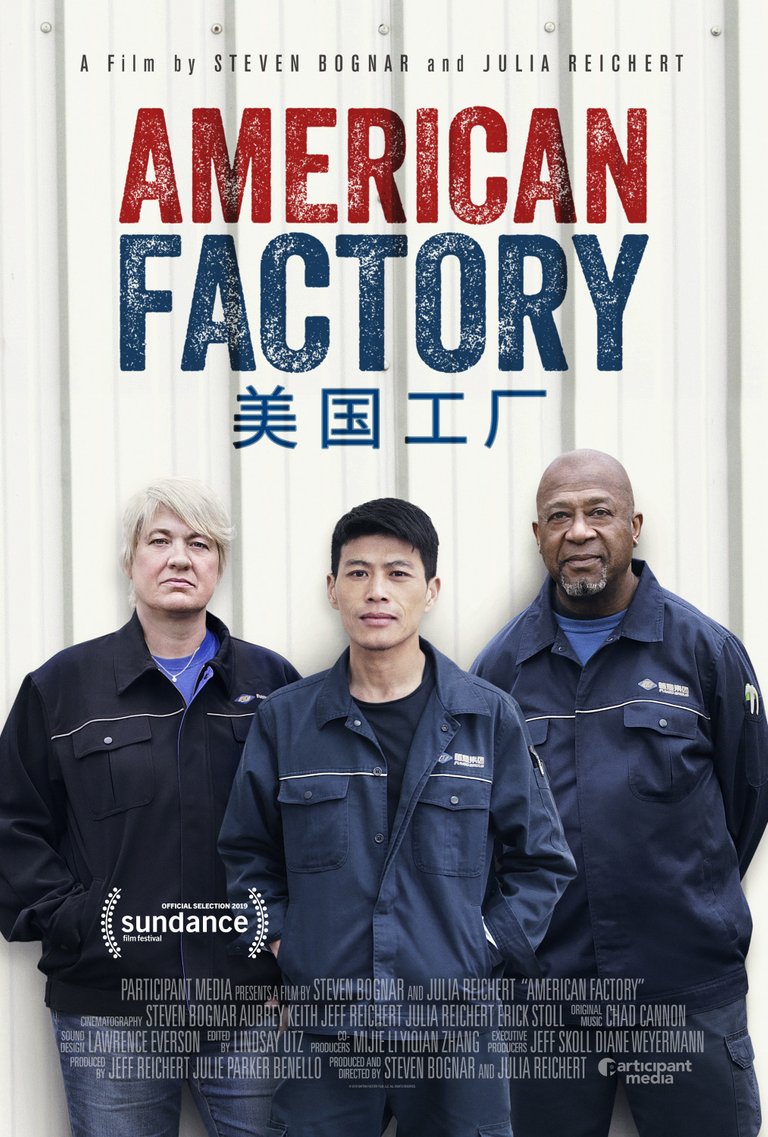

我的微评:初看上去,温馨感人深刻,再看上去,理性残酷现实。说是美国工厂,但管理层、管理理念和工作方式都更像中国工厂。中美工人理念的差异,敌不过资本对效益的追求。不行就整个换掉美国管理层,辞掉速度慢的工人,两个人的岗位变成一个人的,反正最终目标是尽可能多地实现流水线的机械化和自动化。工会通过成为工人的代理人,在工厂面前为之争取更大的权益,但如何促进工人和工厂的合作关系则不是工会首先考虑的,因而对抗罢工、自然不可避免。部分美国工人可能很难意识到,他们和工厂利益的一致性,大于和工会的。中国工厂的成功要素有很多,其中一点是,中国年轻的工人可以一年只和孩子见一两次面。这样的情况早晚会结束。