目前我正在计划写一个解释中国国际联网质量的博文。这篇是该博文的一部分,也是第二个被拆分出来单独拿来发布的章节。目前没有对这些被拆分出来的章节做任何质量评定,不能保证其中内容绝对真实可靠。

当我们提及互联网时,总是说互联网在“云”上。什么互联网相关的都可以跟“云”扯上关系:云网盘、云数据、云服务器等等。但是,很多人可能想不到的是,服务于各种“云”的根基,深埋在数千米深的海底下。

不少人认为跨国、尤其是跨洋互联网数据传输是通过通讯卫星来进行的——但实际上并非如此。截至 2006 年,上百条海底光缆承担了全世界 99% 以上的跨国互联网数据,同时还传递着国际长途电话等其他跨国电信业务。海底光缆大多跟易拉罐一般粗细,几根上万公里长的玻璃丝承载了我们正在使用的互联网。

利用铺设于海底的通讯线缆来传输数据的设想可追溯到 1839 年电报刚被发明时。当时的线缆使用铜作为传输电信号的介质,外面包有绝缘层以防止信号被海水耗散。

1851 年,第一条用于通讯数据传输的海底线缆铺设在英吉利海峡下。在互联网和国际电话的技术成熟前,海底电缆主要用于传输有线电报。

1866 年第一条跨大西洋的通讯电缆登陆时的样子。

在英吉利海峡试水成功后,当时的电报公司把目光投向了大西洋。不过以当时的技术水平,远远达不到在北美和西欧同时铺设光缆的程度——人们对大西洋底的情况一无所知、船舶根本载不动需要铺设的电缆、甚至电在传了整个大西洋后能不能被对面接收到都不清楚。在经历五次失败后,1866 年跨大西洋的海底光缆接通,原本需要数周的航程如今与光同速。

1901 年英国电报公司大东电报局的电缆网络。在图中可以看出,全世界各主要地区都已经有了通讯电缆覆盖。

因为通过地中海、红海、马六甲海峡一带也能连通欧亚,自欧洲出发前往印度、中国的电缆铺设难度不高。1863 年,印度孟买与沙特阿拉伯之间的电缆开通,沙特的电缆又在 1870 年接到伦敦。[1]架设在俄罗斯远东的电缆也非常顺利,而澳洲也可以通过东南亚地区的电缆网络连通,因此建设跨太平洋的电缆对于当时的电报公司来说动力并不是很大。但大西洋底的电缆解决了铺设越洋电缆最重要的技术问题,为后续跨太平洋电缆的铺设奠定了基础。

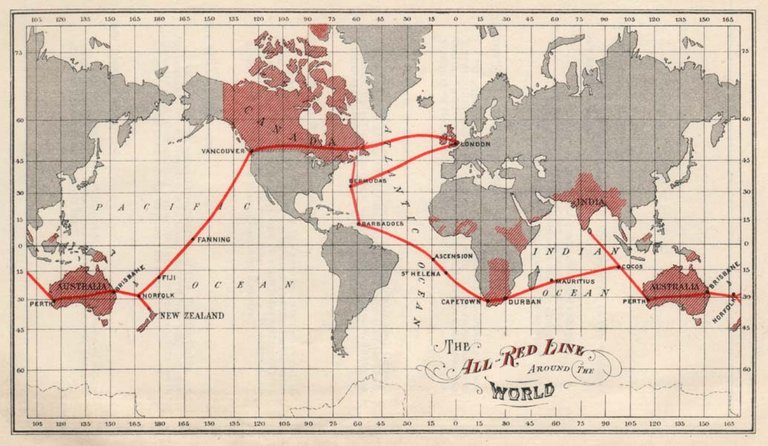

All-Red Line 海底电缆系统的地图。

第一条太平洋底的电缆建设于 1902 年,连通美国本土和夏威夷。同年,一条名为 All-Red Line 的全球通讯电缆系统投入使用,连通加拿大、英国、印度、澳大利亚、新西兰和南非,以太平洋中的一个小岛为跳板,从温哥华直接跨到澳洲。

在没有卫星也没有光纤的年代,这些铜介质的海底电缆即使能铺下去、能连上,但数据传输速度仍然很不理想。极长的距离下,铜的电阻严重降低了电缆的带宽——当时的海底电缆每分钟仅能传输相当于 10 到 12 个英文单词信息量的电报,而最开始失败了的跨大西洋电缆甚至需要花费两分钟才能发完一个字母的莫尔斯电码。而当时的海底电缆不能像陆上电缆一样安装信号中继放大器,唯一能保证信号正常传输的方法就是提高电压。另一个影响海底电缆传输效率的因素是当时人们对电的认识程度远远不够,而有关电学的新发现投入使用仍然需要一段时间。早期海底电缆没有将法拉第等人发现的电磁感应定律用于改进电缆设计,直到 19 世纪晚期电报员方程(telegrapher's equations)等电学新研究的出现才有效解决了跨洋电缆的带宽问题。

一捆卷起来的光缆。© Wesley Fryer,CC-BY-SA-2.5。

跨洋通讯传输的又一次革新发生在 20 世纪 80 年代。此时,利用光信号传输信息的技术已经发展得较为成熟、可以远距离传输的光纤也已经发明。光能够传输的信息量比电多得多,也正是有了光,全球意义上的互联网才有可能架设起来。这也就是现在越来越多的民用宽带开始使用光纤而非原来的铜缆双绞线的原因:相比较使用铜缆传输的电信号,使用光纤传输的光信号衰弱更少、更利于远距离传输、可供传输的信息量更大。目前全世界正在投入使用的海底通讯线缆已经光纤化;全世界互联网骨干的构建也已经转用光纤。通常只能在互联网宽带、电话入户时才会看到铜缆,等到骨干网时都会被转成光。

海底光缆需要专门的海缆船铺设。如图是 Orange 电信公司所有的一艘。©David Monniaux,CC-BY-SA-3.0 & GFDL。

1988 年,第一条用于传输电话线路的海底光缆投入使用。建成时,这条名为 TAT-8 的海底光缆能够同时传输 40000 门电话——随着光纤技术的进步,这个数字在今天看来不足为奇,但在当时却是光学通讯线缆建设的里程碑。也正是得益于这条光缆,1989 年 IBM 出资建设了连接美国康奈尔大学(Cornell University)和欧洲核子研究中心(CERN)的第一条 Tier 1 线路。这一线路的落成极大地增加了欧美之间的网络连通能力,同时,很大程度上也正得益于这条线路,万维网(World Wide Web)的发明人蒂姆·伯纳斯-李(Tim Berners-Lee)才能第一次向全世界公开展示这一创举。

第一条连通中国的海底光缆落成于 1993 年 12 月,由日本九州的宫崎连至中国上海南汇。这条光缆能同时传输 7560 门电话线路,但其容量 15 倍于 1976 年中日之间铺设的同轴电缆,使中国总体的国际出口能力提升高达 80% 。[2]

海底光缆迅速铺遍了整个地球,而海底光缆的技术也在不断革新。像刚刚提及的 TAT-8 和中日海底光缆这样的早期海底光缆已经退役,让位给容量更大的新式光缆。2016 年年中上线、由 Google 等公司筹建的 FASTER 光缆连接美国、日本和台湾,设计容量高达 60 Tbps,是目前跨太平洋速度最快的光缆;2016 年末的一条登陆中国上海的光缆 Asia Pacific Gateway 设计容量 56 Tbps。光缆技术变革非常快——2008 年建成的跨太平洋快线(Trans-Pacific Express,TPE)设计最大容量仅 5.12 Tbps——新光缆的容量是这一光缆的十倍不止,但目前中国对外连接仍严重依靠这条老光缆,而它还经常出故障。

上文只讨论了跨国的海底光缆,两端都在同一国家的光缆没有纳入讨论范围,其复杂程度也不如跨国越洋的海底光缆。

光缆不仅埋在海底,还埋在陆地上。但是相比较海底光缆,陆缆能够通达的国家有限,且大多不是我们常访问的外国网站所在的国家。国家间的陆缆系统在建设上也不是非常困难——国内陆缆怎么建、国际陆缆就怎么建。

熟悉的朋友可能听说过 OSI 模型。在 OSI 模型中,互联网上的各种乱七八糟的东西被分成了几个层:

- 应用层(Application Layer):这一层包括了传输网页用的 HTTP 、收发邮件用的 IMAP、以及接下来我们会提到的 DNS 等;

- 传输层(Transport Layer):这一层包括了用于加密的 SSL 、用于 VPN 的 PPTP 等;

- 网络层(Network Layer):这一层包括了 TCP/IP 协议、IPv4、IPv6 等;

- 数据链路层(Data Link Layer):这一层包括了 Wi-Fi、LTE(也就是 4G、3G、2G) 、PPPoE 等;

- 物理层(Physical Layer):这一层包括了光缆、网线、猫等。

这五个层是对互联网上各种乱七八糟的东西的概括分类:互联网需要从最底层,也就是物理层上一点一点地网上构建,这几层缺一个都不行。从应用层到物理层,越往下越基础——没了光缆网线,上面的 IP 、HTTP 全都不可能存在;没了 TCP/IP 协议,我们也不可能收发电子邮件。

影响中国国际联网质量的因素也发生在全部的这五个层内,每个层都逃不了——甚至在这五个层之外,还有更多的政策因素。上文我们讨论的海底光缆只是其中物理层这一部分。

所以,位于物理层的海底光缆在对外连接质量上,起到的是决定性作用——没有海底光缆根本不可能有互联网——但并未唯一因素——刚刚提到,最新开通的一条能连接中国的海底光缆容量高达 56 Tbps,但是我还没提到的是,中国与外国的国际出口带宽总和(把中国所有运营商拥有的所有海底光缆陆地光缆等等都算上)才 7 Tbps。海底光缆只是中国对外连接质量问题的一小部分。接下来我会为各位介绍中国及周边地区的国际光缆情况,以及这些光缆对中国对外连接质量的影响。

中文语境中的“通讯光缆”特指使用光信号传输数据的通讯线缆,而使用电信号传输数据的通常称呼为“通讯电缆”。“海底电缆”可以指用于通讯的线缆,也可以用于指传输电力的线缆。英文则将海底通讯电缆全部称为 submarine communication cable,包括所有使用光信号和电信号的传输线缆。

也请各位关注我另一篇有关互联网的博文(这篇博文也是中国国际联网质量计划的一部分):从古巴的互联网看中国。

在我自己的独立博客上也有一份相同内容的博客。链接见此。

非常不错的文章,期待下一篇。

期待下篇

虽然有点阴谋论,但是如果有人故意深海破坏呢,怎么维护维修

如果有人破坏,我第一怀疑你。

非常好的文章,希望科技发展的时候,可以保护好环境就行啦

学习了