※ 출처: Pixabay

요즘 동향을 보면 ‘토큰 이코노미’가 그리 멀기만 한 일은 아닌 것 같습니다.

지난 1월 25일 콘텐츠 프로토콜이 CPT의 업비트 상장 소식을 발표한 후 더더욱 그랬죠.

지난 글에서 이야기했습니다만, 블록체인 프로젝트에서 주어지는 토큰은

이용실적에 따라 부과되는 ‘포인트’와 성격 면에서 비슷합니다.

다만, 토큰은 상장 여부와 관계없이 ‘주고받는 것’이 가능합니다.

이 부분이 토큰의 미래 가치를 높여주는 효자 특성이라고 할 수 있습니다.

최근 상장한 CPT의 경우, 향후 오픈 예정인 CPT스토어에서 통용될 거라고 합니다.

왓챠플레이 구독을 비롯해 다양한 문화콘텐츠를 CPT로 구매할 수 있도록 한다죠.

이 모델을 기준으로, 머릿속에 토큰 기반 생태계를 한 번 그려봤습니다.

CPT는 기본적으로 왓챠와 왓챠플레이에서의 활동 기여도에 의해 주어집니다.

앞으로 등장할 다른 서비스들도 상당수 이 방식을 따라갈 거라 생각합니다.

이렇게 획득한 토큰의 사용처는 크게 두 가지로 나눠볼 수 있습니다.

첫 번째, 해당 플랫폼/서비스에서의 자체 소비.

기존의 포인트 제도처럼 직접 얻고 스스로를 위해 소비하는 ‘자급자족’ 형태입니다.

서비스 구독을 위해 지불한 토큰은 플랫폼/서비스 운영 주체가 회수하는 구조가 되겠군요.

‘다양한 문화콘텐츠’도 마찬가지라 생각됩니다.

다만, 이 부분은 다른 모델을 생각해볼 수도 있습니다.

운영 주체에서 제공하는 콘텐츠가 아닌 ‘UCC’도 내놓을 수 있도록 함으로써,

유저들끼리 거래할 수 있는 시장을 만드는 거죠.

물론 무의미한 콘텐츠가 마구잡이로 올라오는 일이 없도록, 나름의 기준은 필요하겠습니다만.

두 번째, 거래소를 통한 판매를 살펴보겠습니다.

플랫폼 활동으로 토큰을 얻었다는 건,

그만큼의 시간과 관심, 노력 등을 쏟았다는 걸 의미합니다.

따라서, 이를 판매해 얻는 수익의 속성은 ‘취미 활동으로 얻은 부수입’이라 정의할 수 있겠죠.

그렇다면 구매자 입장에서의 메리트는?

특정 서비스에 많은 시간을 쏟아붓지 않고도 다양한 콘텐츠를 이용할 수 있다는 점이겠죠.

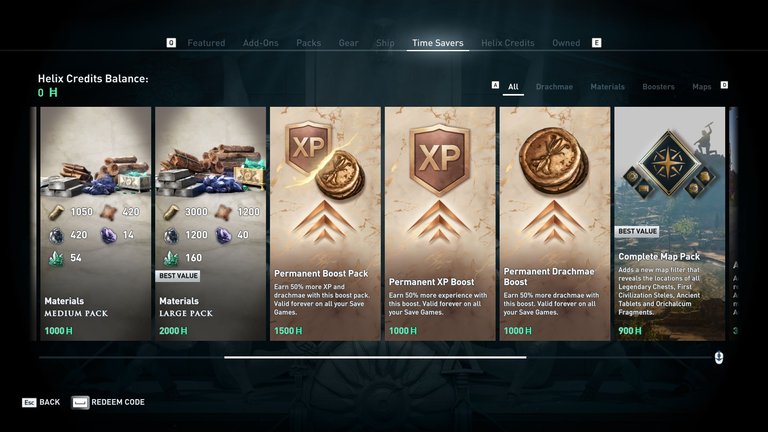

게임에서 흔히 쓰는 유료 모델 ‘타임 세이버(Time Saver)’와 비슷한 개념이라 하겠습니다.

▲ 플레이 시간을 ‘절약’해준다는 콘셉트

※ 출처: 유비소프트 <어쌔신 크리드 오디세이>

이런 구조로 가고자 경우, ‘토큰 구매 수요’를 발생시키기 위한 전략도 필요해집니다.

파는 사람만 있고 사려는 사람이 없다면 거래가 이루어질리 없을 테니까요.

게임에서의 타임 세이버와 같은 모델의 경우, 돈으로도 구매할 수 있습니다.

어차피 토큰도 돈으로 구매하는 거라면, 직접 결제하는 쪽이 더 편리하겠죠.

토큰을 샀을 때만 얻을 수 있는 유니크한 무언가가 있어야만 합니다.

수요 발생을 위해 떠올릴 수 있는 방안은 세 가지 정도가 있습니다.

첫 번째는 현금 대비 토큰의 효율을 높이는 것.

똑같은 콘텐츠나 서비스를 이용하려 할 때,

돈보다 토큰을 쓰면 더 저렴해지도록 설계하는 겁니다.

물론 이건 이론에 비해 현실성이 떨어지긴 합니다.

무엇보다도, 토큰 거래 시세가 변하면 설계가 깨져버리기 쉽죠.

실현하기가 불가능하지는 않습니다만…

투입되는 자원에 비해 얻을 수 있는 효과가 크지는 않을 것 같네요.

두 번째는 토큰으로만 이용할 수 있는 콘텐츠를 제공하는 겁니다.

플랫폼/서비스에 꽤 많은 시간을 들여야만 접할 수 있는 프리미엄 콘텐츠를 기획하고,

그중 일부를 토큰이 있어야만 이용할 수 있게 하는 거죠.

개인적으로는 가장 현실적인 모델이 아닌가 싶습니다.

프리미엄 콘텐츠라는 게 뚝딱 만들어지는 게 아니라는 것만 빼면…

▲ a.k.a '돈 주셔도 안 되는' 콘텐츠…?

세 번째는 플랫폼 연계를 통한 사용처 확장입니다.

업비트 상장을 알리는 콘텐츠 프로토콜 팀의 공지를 보면,

왓챠와 왓챠플레이를 가리켜 ‘첫 번째 레퍼런스 플랫폼’이라 표현하고 있는데요.

포인트 이코노미가 가맹 체제를 구축하는 것처럼,

다른 플랫폼/서비스를 연계해 생태계를 확장시키는 겁니다.

그만큼 토큰의 사용처가 늘어날 테고,

그에 따른 유저 풀 증대 및 수요 증가도 기대해볼 수 있겠죠.

이외에도 머리를 맞대보면 다양한 방안들이 있을 텐데요.

중요한 건, 딱 한 가지 길만을 선택할 필요는 없다는 겁니다.

이것저것 한데 섞어도 최적의 서비스를 선보일 수만 있으면 되니까요.

이건 살짝 여담입니다만,

한 가지 이상의 플랫폼을 하나의 토큰으로 엮으려 할 때 가장 중요한 건

‘중심 테마를 어떤 것으로 하느냐’가 아닐까 합니다.

서비스 영역을 어디까지 하느냐에 따라

시장에서의 포지셔닝과 경쟁 구도에 영향을 미친다는 대외적 이유도 있습니다만…

그보다 기존 이용자들이 흥미를 보일만한 분야와 연결한다면

플랫폼 충성도를 높이는 효과를 거둘 수도 있을 테니 말입니다.

반대로, 그다지 관계없어 보이는 플랫폼들을 엮어

전혀 새로운 시장 창출을 겨냥하는 것도 나름 전략…이 되지 않을까 싶네요.

아무튼 이를 위해서는 플랫폼 이용자들의 활동 패턴 등을 분석할 필요가 생길테고,

그럼 자연스레 빅데이터, 인공지능과 같은 다른 영역과의 연결점도 생기게 될 겁니다.

블록체인의 ‘우군’을 만드는 셈이랄까요.

생각대로 된다면 참 재미있겠지만, 사람 사는 일이 그리 쉽게 돌아갈리는 없겠죠.

알파고가 아닌 평범한 개인의 머리로는…

어떤 부분에서 어떤 리스크나 부작용이 생길지 짐작하기에 한계가 있습니다.

뭐… 그래도 역시, 상상은 즐거운 일이지만요.