Robbie McIntosh

처음 사진을 배울 때는 당연히 사진은 필름으로 찍는 것이었다. 다 떨어진 조악한 일본 번역판 흑백사진 서적을 보고 암실에서 또는 그럴 여건이 되지 않는 사람들은 암백을 구비하고 현상약품을 사다가 현상을 하는 것이 기본이었다. 안셀 아담스의 존시스템에 대해서 공부를 해야했고 원하는 주제를 부각시키는 노출을 위하여 스팟측광을 어떻게 해야할지 계산하곤 했다. 많은 이들이 전자동 SLR 카메라가 아닌 니콘 FM2 바디 또는 미놀타 X300 을 중고로 구입하여 사용하곤 했다. 올림푸스 PEN EE 같은 것은 조금 덜 진지한 카메라로 여겨졌고 라이카 같은 것은 카메라 샵에서나 볼 수 있는 그런 카메라였다. 그러다가 200만화소 짜리 디지털 카메라가 대중화 되면서 너도나도 사진을 찍기 시작했고 서로간에 디지털이 좋느니 아나로그가 좋느니 따위의 논쟁도 곧잘 벌어지곤 했었다. 하지만 다 지난 이야기다. 사진의 헤게모니를 이제는 디지털이 완전히 장악했다. 프로 사진작가들도 클라이언트의 요구사항에 맞추기 위하여 다들 디지털을 사용한다. 오히려 요즈음에는 디지털 사진기들 마저 아이폰이나 갤럭시 같은 핸드폰에 달려있는 카메라에 주도권을 점차 넘겨주는것 같다. 요즈음 가장 많이 대중화되어있는 사진 사이트인 flickr 이나 500px 같은 사이트에서도 가장 많이 포스팅 되는 기종은 전문 카메라가 아니라 핸드폰 카메라이니 말이다. 이 자리를 빌어 필름이 더 좋느니 아직 디지털이 이건 부족하다느니 하는 따위의 말을 할 생각은 없다. 그냥 다른 것이다. 영화를 예로들자면 21세기가 한참 지난 지금도 여전히 CGV 같은 대형영화체인이 있고 또 한쪽 구석에는 시네마테크서울 같은 전문상영관이 있으며 박스오피스와 연예가중계 같은 대중체널이 있는 반면 칸느영화제와 카이에 뒤 시네마 같은 잡지가 공존하는 것 처럼 말이다. 오늘날의 디지털 카메라는 너무너무 성능이 좋아서 뭐라 흠을 잡을데가 없다. 흑백사진 조차도 전문 후보정 프로그램을 통해서 정교한 필터 작업과 리터칭을 하게 된다면 (많은 시간이 걸리기는 하지만) 제법 필름과 유사한 톤을 보여준다. 평소에는 잘 하지도 않는 초대형 인화에서 보여지는 필름의 그레인의 느낌이 어쩌고 따위의 말은 이제는 별 의미가 없어진 것 같다. 필름은 이제는 소수의 진지한 아마추어들과 애호가들 그리고 옛 향수를 아직도 그리워하는 사람들 또는 몇몇 고집스런 프로페셔널들에 의해서 유지된다고 여겨진다.

그러다보니 무엇이 더 필름다운 사진일까를 고민해보게 된다. 콘트라스트가 도드라지는? 선예도가 뛰어난? 계조가 좋은? 입자가 도들아지는? 사실 디지털의 경우도 워낙 후보정이 발달하다보니 디지털 사진도 적어도 모니터 상에서는 무엇이 필름이고 무엇이 디지털인지 알아보기 쉽지 않은 정도로까지 발달해있다. 필름을 스캔해서 모니터상에서 보는 것으로는 사실 필름의 장점을 십분 발휘하기 쉽지 않은 것이 사실이다. 오늘날 많은 현상소들이 디지털스캔 디지털인화를 하다보니 스캔본도 그리고 인화본도 예전의 그 맛을 느끼기 쉽지가 않다. 그러다보니 자신이 손수 현상/인화를 하거나 또는 전문 작가들의 전시회장에서나 제대로 된 프린트를 볼 수 있는 형편이다. 더구나 간간히 전시회를 곧잘 하는 사람들에게서도 몰래 한 두장 정도는 디지털프린트를 했는데 아무도 구분 못하더라 따위의 이야기가 나오는걸 보면 아나로그와 필름의 차이란건 우리들의 관념속에서나 존재하는게 아닐까? 싶은 생각마저 들게 된다. 분명 차이는 있음에도 불구하고 블라인드로 구분하지 못하고 오로지 나란히 펼쳐놓고 누군가 말을 해줄때야 아 그렇구나 하고 차이를 인식하게 된다면 그런 차이가 얼마나 대단한걸까? 그러니깐 왜 좋냐에 대한 질문에 논리적 답변을 하기가 자못 궁색해진다. 그냥 좋은 것이다. 좋으니깐 모든 것이 다 이유를 가지게 되고 당위를 가지게 된다. 렌즈의 성능을 운운하는 사람은 많이 보았어도 현상을 어떻게 했는지에 대해서는 다들 별 말이 없다. 나는 현상의 정도와 필름의 종류가 사진의 색, 톤, 계조에 미치는 영향이 80이라면 렌즈는 고작 20정도라고 생각을 한다. 디지털 바디에 올드렌즈를 가지고 사진을 찍으나 현대식 비구면렌즈를 가지고 사진을 찍으나 그 차이는 극히 미세해진다. CCD나 CMOS의 특성아래 렌즈의 차이란건 미미해져버리고 만다. 그런 측면에서는 필름현상이야말로 내가 어떻게 해주느냐에 따라서 완전히 그 결과가 천양지차로 달라지니 훨씬 더 재미난 일이 아닌가?

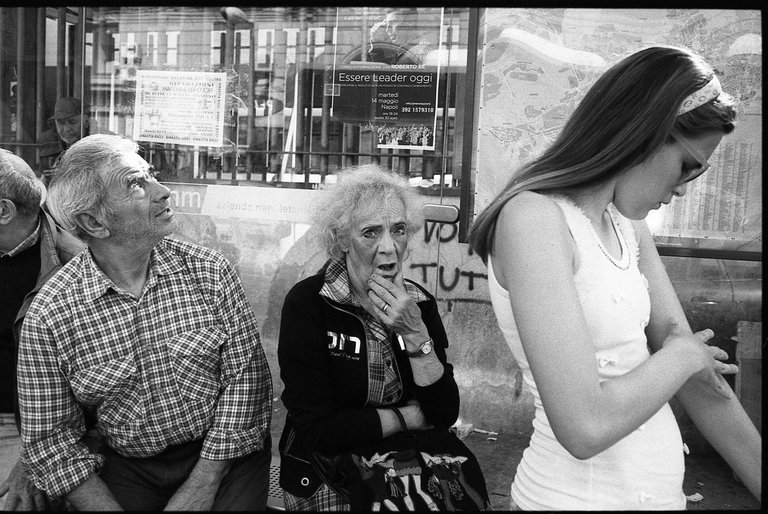

예전에는 그다지 큰 관심이 없던 증감현상을 점차 선호하게 되었다. 증감이란건 그냥 노출이 부족한 시간대에 임시방편으로 하는 수단 같은 것이었다. 400짜리를 증감하는게 입자가 더 좋을까? 3200 짜리를 감광하는게 더 좋을까? 따위의 생각은 말 그대로 증감시 도드라지는 특성을 어떻게 죽여볼까? 하는 고민같은 것이었다. 사진은 delta 100이나 TMX 같은 입자가 고운 필름으로 찍는게 제맛이었고 가장 깔끔하게 보여졌다. Tri-X 나 HP5 같은 필름으로 사진을 즐겨하는 것은 그냥 나 필름입니다를 강조하는 걸로만 여겨졌다. 그런데 시간이 흐르고 어디에서나 콘트라스트도 빼어나고 샤프하고 깔끔한 영상을 보다보니 이제서야 필름의 톤과 그레인이 주는 매력이 눈에 들어오기 시작했다. 물론 증감의 시작은 이런 이유는 아니었다. 길거리에서 레인지파이더 카메라로 찰나의 순간을 포착하기 위해서 f/1.4의 조리개 탭을 순식간에 맞추는건 불가능하다고 생각된다. 브레송처럼 구도 정해놓고 한 장소에서 진을 치고 기다리지 않는한 말이다. 거리사진에서 빠른 순간 포착을 위해서 여러 작가들은 개방이 아닌 심도가 깊은 조리개를 사용했고 또 짧은 셔터타임을 위하여 증감을 했던 것이다. 유명한 f/16의 법칙을 적용해본다면 한낮의 일광하에서 ASA 100짜리 필름이 조리개 f/11 정도에 셔터타임이 1/125라면 ASA 400 필름은 1/500 정도에 대응할 수 있으니 흐린날이나 해질 무렵을 예상해본다면 2스톱 정도는 푸쉬를 해야지만 사람들의 움직임에 흐려짐이 없는 셔터타임을 확보할 수 있었던 것이다. 하지만 이런 맥락은 둘째치고라도 미적으로 푸쉬현상을 한 필름의 그레인은 무척 아름답다. 도들도들하게 보이는 필름의 미세한 입자들을 보다보면 세상이 점으로 환원된 것만 같은 착각이 생겨난다. 세상을 바라보는 근원 시각이 컬러와 달라지는 것이다. 물론 꼭 푸쉬현상을 하지 않더라도 얼마든지 입자를 도드라지게 현상하는 것이 가능하고 또 대형확대에서는 어차피 드러나기 때문에 적절히 그 정도를 조절하는 것이 좋을 것이다. 아래 사진은 사진작가 로비 맥킨토쉬가 후지 네오펜400 필름으로 촬영한 작품이다. 그레인이 얼마나 아름다운가? 해외 흑백사진 관련 포럼에서 사람들의 사용기를 읽어보면 대부분 그레인을 두드러지게 하는 것을 선호하는 부류 그리고 완전히 그레인을 조밀하게 해서 매끈한 흑백을 선호하는 부류로 나뉘는걸 보곤 한다. 하지만 디지털이 성행하는 요즈음에서는 도리어 그레인이 도드라지는 쪽이 더 필름다운 맛이 아닐까? 싶은 생각이 든다.

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:

https://leetaey.net/page/2/

저도 니콘fm2 가지고 있었는데 ..그땐 사진찍고 현상하는게

어찌나 재미있던지 ... 추억속의 사진깁니다

시간되시면 다시 한번 해보세요. 여전히 손맛이 쏠쏠합니다. ^^