〇아래 그림의 설명

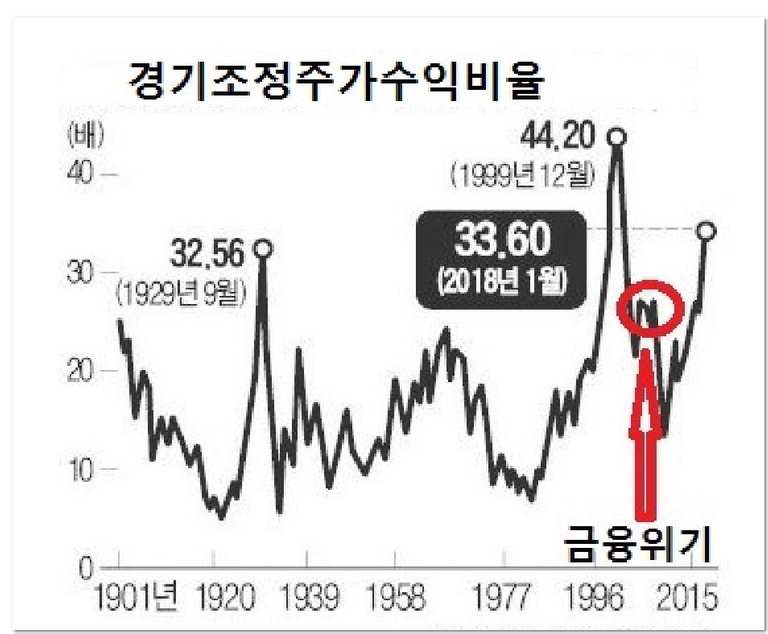

아래 그림은 20세기 초부터 21세기 지금까지의 경기조정주가수익비율인 CAPE(Cyclically-Adjusted Price Earnings Ratio)를 나타낸 것이다. 이는 미국 예일대 교수이며 노벨경제학상을 수상한 로버트 실러가 창안한 것으로, 일반적인 주가수익비율 계산법에서 계절(경기)적 요인을 조정한 것이다. 다시 말하면 S&P 500지수의 10년 평균 주당순이익을 토대로 물가를 고려해 산출한 주가수익비율이다. 따라서 주가가 지난 10년간 평균 주당순이익의 몇 배인지를 보여주는 지표로 배수가 높을수록 주식이 고평가라는 의미다.

1. Bubble 논쟁(낙관론과 비관론)

이달 들어 갑자기 주가가 떨어져서 그런지 증시의 어수선한 상황을 놓고 말이 많다. 증권가에는 1977년 한국의 건설주 파동이후 등장하는 주가폭락 10년 주기설(1987년 미국 Black Monday, 1997년 Asia외환위기, 2008년 금융위기)이 심심치 않게 나돌고 있다. 이때마다 주가는 시기별로 평균 10%~30%정도 하락하고 조정기간도 1개월에서 길게는 1년 이상 지속된 바 있다.

올해는 이에 해당하는 시기인 만큼 더 크게 떨어져 과잉조정국면에 진입할 것이라는 비관적인 시각도 제기되고 있다(로버트 실러교수). 낙관적인 입장은 미래가치에 중점을 두어야 한다고 주장하며 조만간 주가가 회복할 것에 대비해 저가로 주식을 매입할 것을 권한다(주식투자의 귀재 워렌 버핏과 제래미 시걸 교수).

2014년 8월, 그러니까 4년 전쯤에 저명한 석학들 간에 세계경기에 대한 Bubble논쟁이 벌어진바 있다. 그 후 잊혀져가던 거품논쟁이 최근에 다시 일어나고 있어 세계인의 이목이 집중되고 있다. 물론 낙관론과 비관론이 함께 존재한다. 반면에 실러 교수의 분석에 의하면 역사적으로 미국증시의 장기평균 CAPE는 16~17배다. 작년에 이를 넘어 27~28배까지 올라와 2008년 Global 금융위기 직전수준까지 도달한 것으로 판단하고 버블을 경고한 바 있다.

그런데 위 그림에서 보듯이 올해 초(2018년 1월) CAPE 지수가 33배까지 이르고 있다. 미국증시 역사상 CAPE 지표가 장기평균을 넘어서고 심지어 25를 넘어선 경우는 1929년 대공황, 2000년 정보기술(IT)버블(일명 닷컴버블), 2007년 Sub-prime Mortgage(비우량주택대출)부실사태(일명 금융위기, 주택•주식버블)의 단 세 차례밖에 없다. 당시 주가가 고점을 찍고 나서 크게 하락한바 있다. 향후 어떻게 세계경기나 주가흐름이 전개될지 궁금한바가 크다.

2. Big Change시대의 Risk관리

〇Chaos of Norm 시대

흔히 요즘을 규범의 혼돈(Chaos of Norm)시대라 부른다. 그만큼 예측이 어렵다는 이야기다. 트럼프 정부 출범 이후 특히 그렇다. 이유는 2차 세계대전 이후 자유무역을 지향하며 미국이 주도한 GATT•WTO중심의 국제경제체제가 각국의 보호주의와 이기주의의 확산으로 동요하고 있기 때문이다. 미국이 이탈할 경우 다른 국가가 지키기는 더 어렵다. 또한 온실가스감축에 관한

파리기후협약, 환태평양경제동반자협정(TPP) 등이 미국을 배제하고 차선책을 논의하고 있으나 성과가 얼마가 될지는 알 수 없다. 실리에 의해 좌우되는 국제경제관계에서는 악화가 양화를 구축(驅逐)한다는 Gresham's law(그레샴의 법칙)이 철저하게 적용되기 때문이다.

기축통화인 달러중심의 브레턴우즈 체제도 흔들리고 있다. 이유는 국제유동성과 달러신뢰성 상호간 상충관계(트리핀 딜레마)의 해결에 결정적인 역할을 담당하던 중국이 미중 상호마찰이 심화됨에 따라 일본에 이어 미국국채를 매각하고 있기 때문이다. (참조)트리핀 딜레마에 대한 구체적인 내용은 이전 글 https://steemit.com/kr/@pys/6bwpwk-2 에 Posting되어 있습니다.

규범과 체제가 흔들리면 관행과 경륜에 의존해야 혼돈을 바로잡을 수 있다. 하지만 요즘은 국가나 기업차원에서 보면 생각하지도 못한 사람이나 기업체가 새로이 등장하는 아웃사이더 전성시대(Outsiders’ time)다. 정치Outsider로서 트럼프 미국대통령이 그 예이다.

〇초불확실성 시대

모든 경제주체가 지난 40년 동안 불확실성을 극복하기 위해 노력하는 와중에 초불확실성 시대가 선뜻 도래(到來)한 것이다. 한마디로 SNS사회의 등장으로 이전보다 커진 심리적 요인과 Networking 효과로 부침(浮沈), 긍정과 부정이 겹치면서 앞날을 예측하기가 더 힘들어진 것이 사실이다.

Small Change(작은 변화)는 규범과 관행에 의존한다. 반면에 갑자기 찾아오는 초불확실성시대의 Big Change(큰 변화)는 창의적이고 유연한 사고로 과감한 개혁과 혁신을 생존차원에서 추진해야 한다.

(참조)이전 글 https://steemit.com/kr/@pys/2018-big-change 에 Big Change에 대한 구체적내용이 Posting되어 있습니다.

〇철저한 Risk관리

Big Change시대에 가장 신경 써야 할 것은 Risk관리다. 그 최선책은 투자자입장에서는 삼성전자처럼 고객가치 창출과 새로운 성장 동력을 개발하고 지속가능한 흑자경영을 하는 기업의 주식을 발굴하는 일이다. 반면에 시시각각 변하는 유행주와 인기주, 그리고 직전까지 대세상승의

Euphoria(심리적 희열감)에 빠져 주가가 떨어질 때마다 싼 주식으로 교체하다 보면 결과적으로 수익을 내지 못하는 최악의 상황에 빠질 수 있다. 그릇된 낙관론이 위기에 봉착하면 흔적도 없이 사라지고 이 과정에서 새로 태어난 그릇된 비관론은 신생아가 아니라 거인의 위력을 발휘한다. 성장의 함정과 승자의 저주에 빠지는 일을 투자자는 항상 경계해야 한다.

읽어 주셔서 감사합니다.

좋은정보 좋은글 잘읽고 갑니다~

감사합니다.