很多人喜欢上巴赫是从古尔德录制的唱片开始的,巴赫在乐坛的地位非常尊大,被称为“西方近代音乐之父”。巴赫的音乐以复调著称,强调一种秩序的美。复调音乐的一个重要技法就是一个声部的曲调追随着另一个声部,数个声部的旋律依次出现,交叉进行,互相模仿,互相追逐和缠绕。这种有秩序的美,恰似流动的建筑,古尔德的演奏将这种秩序感极端化。按照传统的演奏法,他的触键不连,音色会非常干燥,听起来就像MIDI,但是正是这种牺牲了单个音的个性(歌唱性、色彩性、方向性),音乐的节奏感才得以强调。要勾勒出这种摄人心魄的秩序之美,需要手指和大脑像计算机一样精准,就如同多米诺骨牌,其中任何一个骨牌出问题,其余剩下所有的骨牌便失去了意义。

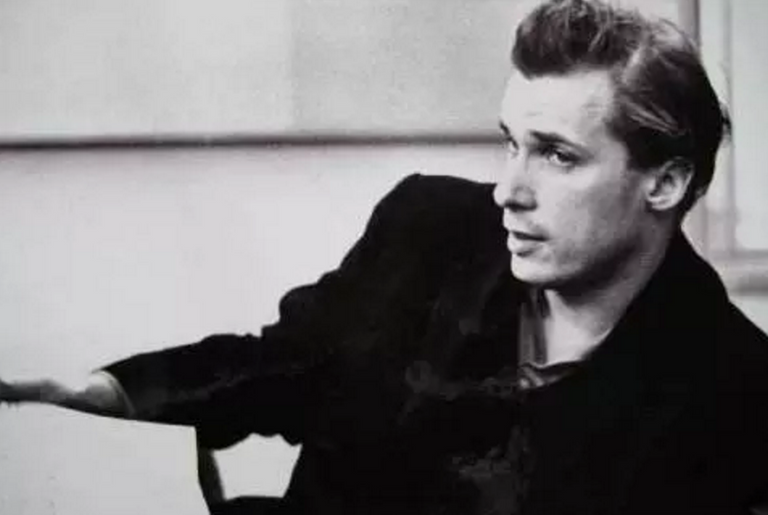

1955年,年仅23岁的古尔德正式与哥伦比亚唱片公司签约,以巴赫的《哥德堡变奏曲》作为自己的首张唱片。当时,唱片公司担心这首不以旋律音乐为主打的作品的销量,然而,古尔德力排众议、坚持己见地录完了整个唱片。唱片问世后,成为销量最好的古典唱片之一。此后,一提起巴赫的哥德堡变奏曲,大多数人想到的都是古尔德演绎的版本。

后期,古尔德逐渐地转向唱片的录制。1981年,49岁的古尔德再次要求重录这首作品。录完这首作品后不到一年的时间,古尔德就与世长辞。

仔细听着两个版本,你会发现,时隔二十六年的自我超越与修炼,钢琴家用同一首作品带给世人全然不同的心境与境界。《哥德堡变奏曲》时隔二十六年的两个版本曾被乐评家如此描述:“早先的演绎富于朝气,以力量和自由为本;而现在摆在我们面前的这张唱片,似乎没有早先演绎的那种猛然拽住你的力量,但它更加严肃、更加柔情、更加具有深沉的感染力......咏叹调主题沉静的深思,第十五变奏中触键的变幻莫测,第二十五变奏中史诗般的距离感,以及声部进行令人震惊的高度清晰感,所有这一切使这版《哥德堡变奏曲》染上了一层超然物外和深刻宁静的气质。”因此,可以说钢琴家穷其一生在打造巴赫的这首艺术品,将纸间的音符用声音传达,传达不同阶段自心对生命的体悟,因而两版录音都成为钢琴音乐史上冉冉生辉的艺术明珠。

我个人更偏向喜欢的是1981年这个版本的哥德堡变奏曲。在这个版本中,你还可以听到古尔德与众不同的的哼唱,使得整首乐曲那么深沉,有种力透纸背的沧桑感和岁月感。

古尔德曾说:“如果我必须在孤岛上度过我的余生,让我在所有作曲家中选择一个人的作品去听或弹奏,我肯定会选择巴赫,没有任何其他的音乐能有那样的成就。巴赫的音乐总能深深地、持续地感动我,如果用一个不精确的说法去表达,我会说,巴赫的音乐比其音乐本身技术的要求和华彩更有价值的是它的人性”

这首哥德堡变奏曲我曾经很想在一个挚友生前弹奏给她听,我的一位忘年之交。她离世的时候刚好也是49岁---古尔德第二次录制哥德堡变奏曲的年纪。可惜的是,在她生前,我们连见最后一面的机会也因为我的不坚持而错过了。她曾说,喜欢南方周刊17年前的新年贺词:纵然时光流逝,时代巨变,那份深沉的爱从来不需要改变,她依旧有一种让我们泪流满面的力量。阳光打在你的脸上,温暖留在我们心里。

每次听到这首哥德堡变奏曲的时候,我都会想起她,想到心灵、技艺、创造力、人性、精神、感动、美这些生命特有的东西。就像我从不相信死亡是一个终结,凭借本能和直觉我们会认为一个生命从这个世界上消失,并非掉落时空之外。在一个更为深远的层面上来看,我们一定始终保持着某种联系,生命也总是以某种形式延续和缠绕下去,如同巴赫的复调音乐。对于它,我们无法言说,但是我们总是能够观察,也总是能够感受,能够倾听,因此,生命才具有了意义,这个世界才值得我们前来。