I. Einleitung

Diese Proseminararbeit geht der von Maurice Merleau-Ponty vorgetragenen Kritik an idealistischen Vorstellungen und Denkansätzen nach und fragt, inwiefern seine Argumentation in dieser Frage überzeugt. Im Zuge dieser Untersuchung ist der Wissenschafts- und Idealismusbegriff bei Merleau-Ponty anhand ausgewählter Texte der Primärliteratur nachzuzeichnen und im Anschluss einem möglichen Idealismusbegriff der Aufklärungstradition gegenüberzustellen. Es wird aufgezeigt werden, dass die Kritik von Merleau-Ponty einen bestimmten Idealismusbegriff bedient, der nicht notwendigerweise als Galionsfigur des Deutschen Idealismus herangezogen werden muss. Meine Argumentation möchte vielmehr aufzeigen, dass – unter Rückgriff auf einen Denker der Tradition des Deutschen Idealismus (Schelling) – nachgewiesen werden kann, dass auch im phänomenologischen Denken Merleau-Ponty’s ein verborgener Idealismus zu schlummern scheint.

II. Maurice Merleau-Ponty

A. Phänomenologie der Wahrnehmung (1945)

Zu Beginn meiner Ausführungen möchte ich Merleau-Ponty über Wissenschaft und Idealismus zu Wort kommen lassen. Dies soll anhand seines „Vorworts“ zur Phänomenologie der Wahrnehmung von 1945 erfolgen. Anschließend werde ich auf seinen Aufsatz „Das Auge und der Geist“ (1961) eingehen.

1. „Vorwort“

Im Vorwort zur Phänomenologie der Wahrnehmung (frz. Originaltitel: Phénoménologie de la perception) fragt Merleau-Ponty: „Phänomenologie – was ist das?“[1] und zielt auf eine Klärung dessen, was Phänomenologie bedeutet. „Phänomenologie ist Wesensforschung [und] Transzendentalphilosophie“[2], erläutert der Phänomenologe und gibt eine vorläufige Definition: Phänomenologie ist „eine Philosophie, die alles zurückversetzt in die Existenz und ein Verstehen von Mensch und Welt in der ‚Faktizität‘ fordert.“[3] Der Autor steht erkennbar in der phänomenologischen Tradition Edmund Husserls und seiner „transzendentalen Reduktion“, die „der methodische Rückgang der Phänomenologie von der Welt, die im natürlichen oder naiven Bewußtsein als Welt an sich erscheint, zum ‚absoluten Bewußtsein‘“[4] ist. Man kann sagen, dass sich in diesem Sinne die Phänomenologie als Korrektiv versteht. Zugleich nimmt der Verfasser mit dieser Formulierung vorweg, dass sich am Ende der phänomenologischen Auseinandersetzung mit der traditionellen Wissenschaft – Metaphysik und Philosophie –, sich diese als „naiver Weltbezug“[5] dechiffrieren lässt. In der Tradition Husserls stehend, und der Losung des Zurückgehens „auf die Sachen selbst“ an der Hand, versteht sich die Phänomenologie ohnehin zunächst als „Absage“ an die traditionelle Wissenschaft[6], wie bereits erwähnt. Der Phänomenologe benennt „alle wissenschaftliche Betrachtung meiner selbst als Weltmoment“ als „etwas Naives, ja Heuchlerisches, sofern sie stillschweigend, ohne sich eigens auf sie zu beziehen, jene andere Ansicht immer voraussetzt: die des Bewußtseins“.[7] An diesem Punkt setzt die Kritik am Idealismus ein, denn, so konstatiert der Verfasser, „von Grund auf unterscheidet ein solcher Rückgang [der Phänomenologie, Anm. d. Verf.] sich vom idealistischen Rückgang auf das Bewußtsein“[8]. René Descartes und Immanuel Kant „ließen das Bewußtsein als die absolute Selbstgewißheit, als transzendentale Bedingung des Seins, den Akt des Verknüpfens als Fundament allen Verknüpfens erscheinen“ und lösten auf diesem Weg Subjekt und Objekt von ihrem Weltbezug ab.[9] Allerdings ist zu erwähnen, dass Kant und die Reflexionsphilosophie von Merleau-Ponty nur insofern abgelehnt werden, als das sie ausblenden, dass im Moment der Weltkonstitution des Subjekts die Welt selbst als vor-konstituierte gekannt werden muss.[10] Der Begriff des „transzendentalen Subjekts“, wie er im Ausgang von Kant in philosophischen Systemen vor allem bei Fichte und Schelling auftrat, ist für Merleau-Ponty zurückzuweisen. „Die Wirklichkeit ist zu beschreiben, nicht zu konstruieren oder zu konstituieren“[11], so Merleau-Ponty und argumentiert, dass die Phänomenologie zuerst „Versuch einer direkten Beschreibung aller Erfahrung“[12] ist. Die Welt geht dem Menschen beim Welteintritt immer schon voraus; sie ist „da, vor aller Analyse“13. Der Verfasser, der von einem „Subjekt, [das] zugeeignet der Welt“14 ist, spricht, erkennt, dass dieses Subjekt sich als ein, der Welt gegenüber, offener Mensch verstehen kann. Das menschliche Subjekt ist auf den Dialog mit der Welt unmittelbar angewiesen, wenn dieses sein Selbst- und Weltverständnis zu bestimmen versucht. „Der konsequente transzendentale Idealismus entledigt die Welt aller Undurchdringlichkeit und Transzendenz. Die Welt ist ganz das, was wir uns vorstellen, nicht freilich wir als Menschen oder empirische Subjekte, sondern insofern wir alle in eins nur ein einziges Weltlicht sind, teilhaben an diesem Einen, ohne es zu zerteilen. Die reflexive Analyse kennt kein Problem des Anderen und kein Problem der Welt, da sie in mir beim Aufleuchten schon des Bewußtseins das Vermögen des Zugangs zu einer de jure universalen Welt erblickt, im Ich und im Anderen aber, sofern auch dieser in Wahrheit nicht Diesheit, Ort oder Leib hat, ein und denselben, seiend in der wahren Welt, dem verbindenden Band aller Geister.“[13] An diesem Zitat wird deutlich, dass Merleau-Ponty‘s Kritik den transzendentalen Idealismus zweifach trifft. Einerseits verabschiede ein absolutes Beharren auf das transzendentale Subjekt alle Unerklärlichkeit und Geheimnishaftigkeit der Welt. „Die Welt ist nicht, was ich denke, sondern das, was ich lebe, ich bin offen zur Welt, unzweifelhaft kommuniziere ich mit ihr, doch ist sie nicht mein Besitz, sie ist unausschöpfbar“ , so Merleau-Ponty. Andererseits mache der transzendentale Idealismus eine Perspektive des Für-Andere unmöglich. Einem idealistischen Denkansatz steht folglich der Begriff der „Intersubjektivität“ quer[14]. „Reduziert mein Existieren sich auf mein Bewußtsein zu existieren, so bleibt der Andere ein leeres Wort“[15], konstatiert Merleau-Ponty. Der Andere würde dabei degradiert und um sein subjektives Bewusstsein beraubt werden. 13 Ebd., 6. 14 Ebd., 7. Den „Haupterwerb der Phänomenologie [erkennt der Verfasser] in ihrem Begriff von Welt und Vernunft [und die so] geglückte Verbindung äußerstem Subjektivismus und äußerstem Objektivismus“[16], ausgedrückt im Begriff der Intersubjektivität. So erfüllt die Phänomenologie das eigentliche Vorhaben des Idealismus (Vermittlung von Subjekt und Objekt), während sie ihn zugleich in die Schranken weist, wenn das Argument einer „Unmöglichkeit der vollständigen Reduktion“[17] stark gemacht wird: „Die phänomenologische Welt ist nicht reines Sein, sondern Sinn, der durscheint im Schnittpunkt meiner Erfahrung wie in dem der meinigen und der Erfahrungen Anderer durch dieser aller Zusammenspiel, untrennbar also von Subjektivität und Intersubjektivität.“[18] Ferner gibt sich die Phänomenologie ihr eigenes Fundament, indem sie nicht Auslegung des Absoluten, sondern Seinsgründung ist: „Die phänomenologische Welt ist nicht Auslegung eines vorgängigen Seins, sondern Gründung des Seins; die Philosophie nicht Reflex einer vorgängigen Wahrheit, sondern, der Kunst, gleich, Realisierung von Wahrheit.“[19] Die Phänomenologie ist mehr Methode als Wissenschaft; „zugänglich [auch] nur in phänomenologischer Methode“[20]. Merleau-Ponty kritisiert an dieser Stelle Husserls Programm der Phänomenologie als strenge (absolute) Wissenschaft, indem er aufzeigt, dass die Phänomenologie immerzu ihre methodische Reflexionsbewegung mitreflektieren muss.

B. Das Auge und der Geist (1961)

Mit seinem Aufsatz „Das Auge und der Geist“ (frz. Original: L’Œil et l’esprit) von 1961 erklärt Merleau-Ponty das Verhältnis von Sehen und Denken. Er beabsichtigt, Auge und Geist zu verbinden und das Denken selbst als Sehvorgang zu begreifen. Am Beginn des genannten Aufsatzes übt Merleau-Ponty zunächst Kritik an der experimentellen Wissenschaft der Moderne, die durch operatives Denken „zu einer Art absoluter Künstlichkeit“[21] fortgeschritten sei. Dagegen fordert der Phänomenologe, dass die Wissenschaft „sich in ein vorausgehendes ›Es gibt‹ zurückversetzen“[22] muss. Er aktualisiert seine Kritik an der neuzeitlichen Philosophie und verlangt, dass die Wissenschaft „sich selbst begreift […] als eine Konstruktion auf dem Grund einer rohen oder bestehenden Welt […] und nicht für blinde Operationen den konstituierenden Wert beansprucht, der in der idealistischen Philosophie den ›Naturbegriffen‹ zukam“[23]. Der Leib ist für Merleau-Ponty ein „Geflecht aus Sehen und Bewegung“[24]. Er, der bewegliche Leib, „zählt zur sichtbaren Welt, ist ein Teil von ihr“[25]. Andererseits hängt das Sehen von der Bewegung ab. Der Verfasser meint eine Verflochtenheit von Sehen und Bewegung („erstaunliche[s] Ineinandergreifen“[26]) zu erkennen und weist daher die Auffassung zurück, das „Sehen als eine Denkoperation aufzufassen (sei), die vor dem Geist ein Bild oder eine Vorstellung der Welt aufstellen würde“[27]. Für Merleau-Ponty ist „mein Leib zugleich sehend und sichtbar, [denn] Er, der alle Dinge betrachtet, kann sich zugleich auch selbst betrachten und in dem, was er dann sieht, ›die andere Seite‹ seines Sehvermögens erkennen“[28]. Meinem Verständnis nach meint Merleau-Ponty damit das Denken, das als Sehvorgang, der mit Erkenntnis verbunden ist, aufzufassen ist. Der Leib ist ein „‚Selbst‘, durch eine Betroffenheit“, die dazu führt, dass es selbst „zwischen die Dinge gerät“.[29] Der Verfasser siedelt den Leib in einem Weltzusammenhang an. Mit der Sehfähigkeit verhält es sich nach Merleau-Ponty nicht so, dass das Sehen als „Metamorphose der Dinge selbst in ihr Gesehenwerden“ aufzufassen ist, sodass die Dinge der wirklichen Welt in einen außermenschlichen Makrokosmos und einen innermenschlichen Mikrokosmos gebrochen würden, sondern das Sehen wird definiert als „ein Denken, das streng die im Körper gegebenen Zeichen entziffert.“[30] Ferner ist das Sehen kein Modus des Denkens oder Selbstgegenwart, sondern Mittel der Selbstabwesenheit und Möglichkeit „von innen her der Spaltung des Seins beizuwohnen, durch die allein ich meiner selbst innewerde“33.

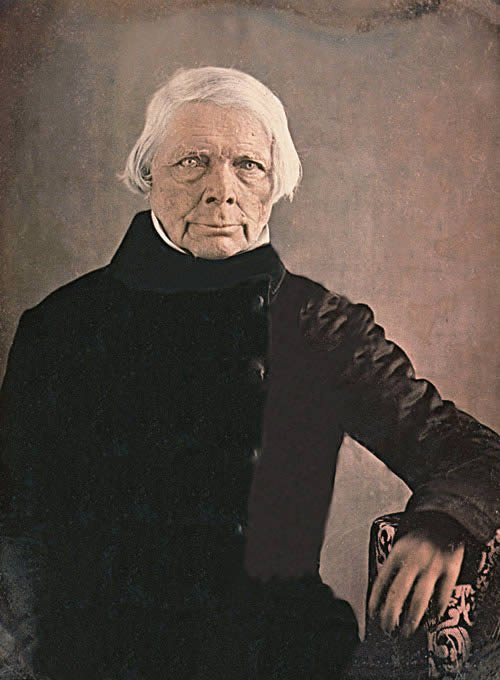

III. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Im Anschluss an die Lektüre des vorherigen Aufsatzes Das Auge und der Geist von Merleau-Ponty, möchte ich nun das Verhältnis von Denken und Sein, Idealität und Realität, aus der Perspektive eines Hauptvertreters des Deutschen Idealismus entwerfen, nämlich Friedrich Wilhelm Joseph Schelling.

A. Philosophie und Religion (1804)

1804 reagiert Schelling mit der Gelegenheitsschrift Philosophie und Religion auf eine Publikation seines Schülers Carl August von Eschenmayer mit dem Titel Die Philosophie in ihrem Uebergang zur Nichtphilosophie (1803). Eschenmayer zeichnet in seinem Werk die geschichtlich-gewordene Trennung von Religion und Philosophie nach und zielt darauf ab, an ihrer Trennung ebenso für gegenwärtige Verhältnisse festzuhalten. Demgegenüber befindet Schelling: „Es war eine Zeit, wo Religion, abgesondert vom Volksglauben, gleich einem heiligen Feuer, in Mysterien bewahrt wurde, und Philosophie mit ihr Ein gemeinschaftliches Heiligtum hatte.“[31] Schelling, der an der Gleichursprünglichkeit von Religion und Philosophie festhalten möchte, beabsichtigt ferner ihr ein philosophisches Fundament zu geben. Da für ihn „Schöpfung“ ein „Begriff der Volksreligion“ ist[32], gilt es für die Philosophie die ursprüngliche Einheit von Religion und Philosophie anhand einer „Abkunft der endlichen Dinge aus dem Absoluten und ihr Verhältnis zu ihm“[33] nachzuliefern. Diesen Versuch unternimmt Schelling mit seiner sogenannten Theorie des Abfalls, die als „Selbst-Objektivation des Absoluten“37 den Ausgang des Endlichen aus dem Absoluten anzeigt. Die Philosophie hat zu Dingen der Erfahrungswelt ein bloß negatives Verhältnis, so Schelling, „sie beweist nicht sowohl, dass sie sind, als dass sie nicht sind: wie kann sie ihnen also irgendein positives Verhältnis zu Gott geben?“[34]. Wenn das wirklich Seiende, wie in der antiken Philosophietradition[35], nur negativ bestimmt wird, kann es als Folge zum Absoluten kein positives Verhältnis haben. Vor diesem Hintergrund entwickelt Schelling den Gedanken, dass das Absolute in einem positiven Verhältnis zum Endlichen stehen muss, damit die Welt in einem positiven Selbstverhältnis steht. Das erste Moment dieser Selbst-Objektivation des Absoluten stellt für Schelling die Etablierung des schlechthin-Realen im schlechthin Idealen dar, die als Konstituierung des Gegenbildes zu benennen ist: „Das selbstständige sich-selbst-Erkennen des schlechthin-Idealen ist eine ewige Umwandlung der reinen Idealität in Realität: in diesem und in keinem anderen Sinne werden wir in der Folge von jener Selbst-Repräsentation des Absoluten handeln.“[36] Hier ist im Text die Rede von einem „selbstständigen sich-selbst-Erkennen des schlechthin-Idealen“. Das schlechthin-Ideale und das schlechthin-Reale werden als Momente einer Strukturganzheit des einen[37] Absoluten ausgewiesen, die immer schon ineinander übergegangen (ewiges Umschlagen von Idealität und Realität, sowie umgekehrt) sind und zwei Perspektiven oder Blickwinkel auf eine einzige Identität, der Einheit von Idealität und Realität, sind. Damit gelingt es Schelling die Einheit von Idealität und Realität zu skizzieren, die für ihn im Absoluten gegebenen ist: „Das Absolute wird sich daher durch die Form nicht in einem bloß idealen Bilde von sich selbst objektiv, sondern in einem Gegenbilde, das zugleich es selbst, ein wahrhaft anderes Absolutes ist. Es überträgt in der Form seine ganze Wesenheit an das, worin es objektiv wird.“[38] Mit der Wendung vom selbstständigen sich-selbst-Erkennen hat uns Schelling schon das richtige Bild gegeben, um die ewige Umwandlung von Idealität und Realität in der Selbst-Objektivation des Absoluten vorzustellen. Ich möchte hier das sich-selbst-Erkennen des Absoluten anhand des sich-selbstErkennen im Spiegelbild erklären. Die Frage ist, was erkennen wir, wenn wir uns im Spiegel betrachten. Gewiss würde man nicht das Spiegelbild nicht mit sich selbst identifizieren oder gleichsetzen, und sagen, dass man der Mensch im Spiegel dort ist. Die Spiegelmetapher weist vielmehr darauf hin, dass ein Mensch, der sich im Spiegel sieht, sich als der sich-selbst-Erkennende erfährt. Schelling verwendet also das Modell einer Vollzugsidentität im Sinne von „Der Erkennende ist das Erkannte“. In genau demselben Sinn gilt dies für den SelbstErkennungsprozess des Absoluten: Das schlechthin-Ideale erkennt sich im schlechthin-Realen als das sich-selbst-Erkennende Gegenbild seiner selbst. Der dritte Moment in Schellings Abfalltheorie stellt das „zweite Produzieren“ dar. Es handelt sich um das Produzieren der Ideen die wiederum Voraussetzung für endliche Wirklichkeit sind: „Das Absolute würde in dem Realen nicht wahrhaft objektiv, teilte es ihm nicht die Macht mit, gleich ihm seine Idealität in Realität umzuwandeln und sie in besonderen Formen zu objektivieren.“[39] Ich möchte nun noch die „intellektuelle Anschauung“ bei Schelling ansprechen, die von zentraler Bedeutung ist. Schelling bekundet, dass „das Wissen eine Einbildung des Unendlichen in die Seele als Objekt oder als Endliches [ist], welches dadurch selbstständig ist und sich wieder ebenso verhält, wie sich das erste Gegenbild der göttlichen Anschauung verhielt. Die Seele löst sich in der Vernunft auf in die Ureinheit und wird ihr gleich. Hierdurch ist ihr die Möglichkeit gegeben, ganz in sich selbst zu sein, sowie die Möglichkeit, ganz im Absoluten zu sein.“[40] Aus dieser Argumentation ergibt sich, dass die intellektuelle Anschauung bei Schelling die Vermittlung zwischen Endlichkeit und Absolutheit im menschlichen Subjekt zu leisten vermag.

IV. Phänomenologie und Idealismus

Nachdem die Darstellung von Maurice Merleau-Ponty und Friedrich Wilhelm Joseph Schelling abgeschlossen ist, möchte ich nun Gemeinsamkeiten und Unterschiede des phänomenologischen und idealistischen Denkansatzes einander gegenüberstellen.

A. Kritische Würdigung und Anfrage

Merleau-Ponty kritisiert am Denkansatz des transzendentalen Idealismus die vollständige Reduktion auf das transzendentale Bewußtsein des Subjekts. Meines Erachtens ist die von Merleau-Ponty vorgebrachte Kritik in weiten Teilen berechtigt. Es ist jedoch zu bedenken, dass Fichte und Schelling in der Folge Kants mit der Problematik ringen, die mit der Subjekt-Objekt-Spaltung aufgebrochen ist und nachfolgend in den Gegensätzen[41] von „Ich-an-sich“ und „Welt“, „Ding-ansich“ und „transzendentales Ich“ usw. sich beständig formuliert. Ferner stellt sich die kritische Rückfrage, ob Merleau-Ponty’s Behauptung, die Phänomenologie habe mit den Begrifflichkeiten von Welt und Vernunft äußersten Subjektivismus und äußerstem Objektivismus glücklich verbunden[42] legitim zu sein scheint. Auch wenn es den Anschein macht, Merleau-Ponty hebe sich vom Anspruch einer absoluten Wissenschaft wie bei Husserl ab, so generiert dieser Passus die Vorstellung, die Phänomenologe tritt Erbe und Aufgabe des Deutschen Idealismus an. Bei aller Berechtigung, die der Begriff der Intersubjektivität hat, scheint mir das vorgestellte Verhältnis von Denken und Sein, Idealität und Realität, bei Schelling doch nachzuweisen, dass der Idealismus die Vermittlung von Endlichkeit und Absolutem zu erklären versteht. Diesen Absolutheitsanspruch kann die Phänomenologie mit ihrer Fokussierung auf die Faktizität der Welt jedoch nicht leisten. Der von Merleau-Ponty inhaltlich bestimmte Idealismusbegriff generiert zudem die Vorstellung, der Idealismus konstituiere die Welt zuallererst. Meines Erachtens ist das eine Vermengung von Seinsebene und Erkenntnisebene. Das transzendentale Subjekt in der Vermittlung durch die intellektuelle Anschauung ist in der Zeit später als die ursprüngliche Einheit von Idealität und Realität, sodass ontologisch das Verhältnis von Subjekt und Objekt auf ein vorzeitliches Zueinander verweist. Aus meiner Sicht wäre eine Vermittlung von transzendentalem Idealismus mit dem phänomenologischen Konzept der Intersubjektivität wünschenswert, da dadurch das Vorurteil ausgeräumt werden könnte, der Idealismus vernachlässige oder negiere andere transzendentale Subjekte.

V. Konklusion

Diese Proseminararbeit hatte das Ziel, aufzuzeigen, dass Maurice Merleau-Ponty, der mit dem Wissenschafts- und Idealismusbegriff operiert, einen bestimmten Idealismusbegriff bedient, der nicht notwendigerweise als Galionsfigur des Deutschen Idealismus herangezogen werden muss. Es wurde aufgezeigt, dass die Kritik von Merleau-Ponty einen bestimmten Idealismusbegriff bedient, der nicht notwendigerweise als Galionsfigur des Deutschen Idealismus herangezogen werden muss. In der Phänomenologie Merleau-Ponty’s schlummert somit womöglich ein verborgener Idealismus, der unter Bezugnahme auf das transzendentale Subjekt offen aufzuzeigen wäre.

VI. Literaturverzeichnis

Primärliteratur:

Merleau-Ponty, Maurice. „Das Auge und der Geist“. In Das Auge und der Geist. Philosophische Essays, herausgegeben von Christian Bermes, 275–317. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2003. ———. Phänomenologie der Wahrnehmung. Berlin: Verlag Walter de Gryter, 1966. Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von. Philosophie und Religion. Herausgegeben von Alfred Denker und Holger Zaborowski. Freiburg: Verlag Karl Alber, 2008.

Sekundärliteratur:

Castoriadis, Cornelius. „Merleau-Ponty und die Last des ontologischen Erbes“. In Leibhaftige Vernunft. Spuren von Merleau-Pontys Denken, herausgegeben von Alexandre Métraux und Bernhard Waldenfels, 111–43. München: Wilhelm Fink Verlag, 1986. Levinas, Emmanuel. „Über die Intersubjektivität. Anmerkungen zu Merleau-Ponty“. In Leibhaftige Vernunft. Spuren von Merleau-Pontys Denken, herausgegeben von Alexandre Métraux und Bernhard Waldenfels, 48–55. München: Wilhelm Fink Verlag, 1986.

[1] Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, 4. [2] Ebd. [3] Ebd., 4. [4] Levinas, „Über die Intersubjektivität. Anmerkungen zu Merleau-Ponty“, 48. [5] Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, 3. [6] Vgl. ebd., 4. [7] Ebd., 5. [8] Ebd. [9] Vgl. ebd. [10] Vgl. Castoriadis, „Merleau-Ponty und die Last des ontologischen Erbes“, 117. [11] Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, 6. [12] Ebd., 3. [13] Ebd., 8 f. [14] Vgl. ebd., 10. [15] Ebd., 9. [16] Ebd., 17. [17] Ebd., 11. [18] Ebd., 17. [19] Ebd. [20] Ebd., 4. [21] Merleau-Ponty, „Das Auge und der Geist“, 276. [22] Ebd., 277. [23] Ebd., 276. [24] Ebd., 278. [25] Ebd., 279. [26] Ebd. [27] Ebd. [28] 30 Ebd. f. [29] Ebd., 280. [30] Vgl. ebd., 291. 33 Vgl. ebd., 311. [31] Schelling, Philosophie und Religion, 13. [32] Vgl. ebd., 31. [33] Ebd., 22. 37 Ebd., 28. [34] Ebd., 31. [35] z. B. Platon: Das Seiende als ein mê on. [36] Schelling, Philosophie und Religion, 27. [37] Für Schelling kann es keine zwei Absoluta geben. [38] Schelling, Philosophie und Religion, 28. [39] Ebd. [40] Ebd., 42. [41] Man könnte die von Immanuel Kant gezogenen Gegensätze in verschiedensten Varianten deklinieren. [42] Vgl. wie zuvor Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, 17.