সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আইনস্টাইনকে অনুরোধ ও জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের একটি ভুল।

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আইনস্টাইনকে অনুরোধ ও জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের একটি ভুল।

-তাসনিমুল হাসনাত।

সময়টা ছিল বিংশ শতাব্দির একেবারে গোড়ার দিকে। তখন পদার্থ বিজ্ঞানকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন ধরুণ কোনও একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখা আবদ্ধ বস্তুর ভেতরের বিকিরণের সবগুলো স্পন্দন সংখ্যাই (wave number) থাকবে এবং প্রতিটি স্পন্দন সংখ্যার সাথে জড়িত শক্তির পরিমাণকে পরীক্ষা করে মাপা সম্ভব। স্পন্দন সংখ্যার সাথে জড়িত শক্তির পরিমাণ এমনভাবে মাপা হয়- প্রথমে তা শুন্য থেকে উপরে উঠতে শুরু করে, তারপর তা আবার ধীরে ধীরে শুন্যে নেমে আসে। এটি কিন্তু বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের প্রচলিত তড়িৎ চৌম্বকীয় তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখা করা সম্ভব হচ্ছিল না। কারণ ওনার তত্ত্বানুযায়ী স্পন্দন সংখ্যা যত বাড়বে তার শক্তিও তত বাড়বে। তবে তা বাস্তব ক্ষেত্রে অসম্ভবও। কারণ যদি স্পন্দনের সাথে শক্তির পরিমাণ বাড়তে থাকে তবে সমগ্র বিশ্ব শক্তির বিকিরণ দিয়ে পূর্ণ হয়ে যেত। যার ফলে প্রাণের অস্তিত্ব থাকতইনা। ম্যাক্স প্লাংক তখন অন্য কিছু ভাবছিলেন। তিনি তার একটি অনুমানের সাহায্যে এই কঠিন সমস্যা হতে উদ্ধার করেন। তিনি একটি পরীক্ষণ ভিত্তিক সমীকরণ আন্দাজ করেছিলেন যা দিয়ে বিকিরণ শক্তির সুষম বণ্টন করা যায়।কিন্তু শুধু সমীকরণ আন্দাজ করে তিনি চুপ ছিলেননা। তিনি সমীকরণটির ভিত্তি খোঁজার কাজে লেগে গেলেন এবং দেখলেন যে, বিকিরণটিকে কণা হিসেবে ভাবলে সমীকরণটি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়। ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুতচৌম্বকীয় তত্ত্বানুযায়ী, বিকিরণ একটি অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ কিন্তু প্লাংকের সমীকরণে বিকিরণকে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্রতম কণা হিসেবে ভাবা হয়েছিল। এই ক্ষুদ্রতম কণাকে বলা হয় ফোটন এবং প্রতিটি ফোটন এক একটি কোয়ান্টাম বা শক্তিগুচ্ছ যা স্পন্দন সংখ্যার গুণিতক। এভাবে তৈরি হলো বিকিরণের কোয়ান্টাম তত্ত্ব। কিন্তু সমীকরণটিতে একটি ভুল ছিল যা খুবই কম লোকের চোখে পড়েছিল। ১৯২৪ সাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলে একজন শিক্ষক বিকিরণ তত্ত্ব সম্পর্কে পড়াচ্ছিলেন। পড়ানোর সময় হঠাৎ শিক্ষকের চোখে একটি ভুল ধরা পড়ে। ভুল কোথায় দেখুন, প্ল্যাংকের সমীকরণে দুটি অংশ আছে। একটি অংশ বিকিরণ শক্তির। এটি নির্ধারণ করার জন্য প্লাংক অনুমান করেছিলেন, বিকিরণ হলো বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ শক্তিগুচ্ছের সমাহার। অবার অন্যদিকে তার দ্বিতীয় সমীকরণে তিনি কোনো বদ্ধ বস্তুর ভেতরের স্পন্দন সংখ্যা গণনার জন্য ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব ব্যাবহার করেন। আর আমরা জেনেছি ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বে শক্তির কেমন ব্যাখা দেয়া, তরঙ্গ প্রকৃতির ও অবিচ্ছিন্ন। ফলে কণা ও তরঙ্গের জগাখিচুরী পাকিয়ে যায়।

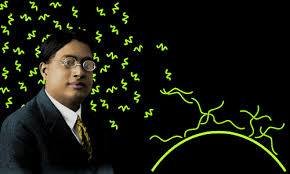

এই ভুলটি সর্বপ্রথম যার চোখে পড়ে, আমার বলতে গর্ব হচ্ছ্ তিনি একজন বাঙ্গালী, জনাব সত্যেন্দ্রনাথ বসু। আর কিছু লেখার আগে জেনে নিই এই বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের সম্পর্কে কিছু। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ১ জানুয়ারী উত্তর কলকাতার গোয়া বাগান অঞ্চলে স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলের পাশে ২২ নম্বর ঈশ্বর মিত্র লেনে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম । তাঁর পরিবারের আদি নিবাস ছিল ২৪ পরগণার কাঁড়োপাড়ার সন্নিকটে বড়োজাগুলিয়া গ্রামে । তাঁর পিতা সুরেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন পূর্ব ভারতীয় রেলওয়ের হিসাবরক্ষক এবং মাতা আমোদিনী দেবী ছিলেন আলিপুরের খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী মতিলাল রায়চৌধুরীর কন্যা । সাত ভাইবোনের মধ্যে সত্যেন বসু হচ্ছেন সবার বড়। তার ছাত্র জীবন শুরু হয় সাধারণ স্কুলের মধ্য দিয়ে। পরে বাড়ীর কাছের নিউ ইন্ডিয়ান স্কুলে ভর্তি হন। এরপর তিনি যান হিন্দু স্কুলের এন্ট্রান্স ক্লাশে। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করে চলে যান প্রেসিডেন্সী কলেজে। এর দুই বছর পর তিনি আই.এস.সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। এই কলেজেই তিনি প্রথম সান্নিধ্যে আসেন জগদীশচন্দ্র বসু এবং প্রফুল্ল চন্দ্র বসুর মতন বিখ্যাত অধ্যাপকদের । পরবর্তীতে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম হয়ে স্নাতক এবং ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে একই ফলাফলে মিশ্র গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। এই সময়কালে যখন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন বসু সেখানে চলে যান প্রভাষক হিসেবে। সেখানেই তিনি বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার সঙ্গে মিশ্র গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করতে শুরু করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি সেখানে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে রিডার হিসাবে যোগ দেন । এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে বসু প্লাংকের ভুল খুঁজে পান। প্রসঙ্গে ফিরি, বসু একটি অনুমানের সাহাযে প্লাংকের সমস্যার সমাধান করেছিলেন। তিনি ধরেছিলেন আলোর কণাগুলি সবই একই ধরণের। তারা সবাই অদৃশ্য, ও তাদের পার্থক্য করা যায়না। এটাও কিন্তু চিরায়ত পদার্থ বিজ্ঞান পরিপন্থী। এতদিন আমরা জেনে এসেছি যে, ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র সব বস্তু কণা- তাদের প্রত্যেককে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা যায়। সত্যেন বসু ধারণা করেছিলেন কোয়ান্টাম জগতেএই পৃথক ভাবে চিহ্নিতকরণ আর সম্ভব নয় এবং এখানে তার ধারণা সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। তার আরেকটি অনুমান হলো, কোয়ান্টাম বস্তুকণার দশা জগতের ক্ষুদ্রতম আয়তন শুন্য হতে পারেনা। কোয়ান্টাম কণার ক্ষুদ্রতম অবস্থার আয়তন হলো প্লাংকের ধ্রুবকের ঘন। সত্যেন বসু তার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি প্রথমে ইংল্যান্ডের এক বিখ্যাত ম্যাগাজিন ফিলজফিকালে পাঠান। কিন্তু ছয়মাস পর তা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসে। মনে হয় তারা প্রবন্ধটির কিছুই বুঝতেই পারেনি। এতে তিনি নিরাশ না হয়ে ১৯২৪ সালের জুন মাসে প্রবন্ধটি বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের নিকট পাঠান। এবং লেখেন, “আপনি লক্ষ্য করবেন আমি প্লাংকের সূত্রের সহগটি (variable) চিরায়ত তড়িৎ চৌম্বকতত্ত্ব ব্যাবহার না করে নির্ধারণের চেষ্টা করেছি। শুধু অনুমান করেছি যে,দশা জগতের ক্ষুদ্রতম অংশ হলো প্লাংক ধ্রুবকেরত্রিঘাত। যথোপযুক্ত জার্মান ভাষা না জানায় প্রবন্ধটি ভাষান্তরিত করা আমার পক্ষে নয়। আপনি যদি এটি প্রকাশযোগ্য মনে করেন তবে সাইটশ্রিফট ফুর ফিজিকে প্রকাশের ব্যাবস্থা করলে বাধিত হব।”

(চলবে)

Sort: Trending